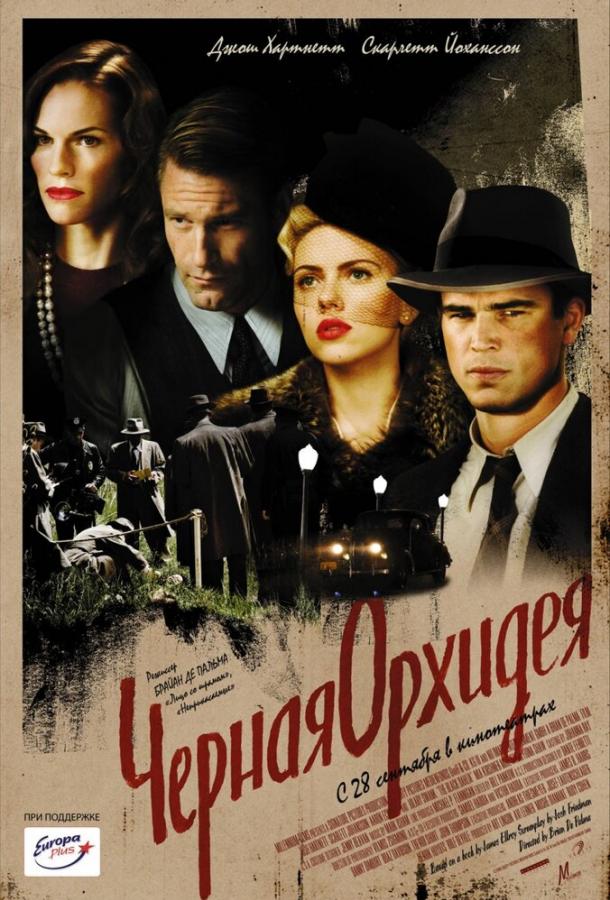

Черная орхидея Смотреть

Черная орхидея Смотреть в хорошем качестве бесплатно

Оставьте отзыв

Голливудская тьма под неоном: «Чёрная орхидея» (2005) как вариация нуара, памяти и мифа о красивом преступлении

«Чёрная орхидея» Брайана Де Пальмы — это не просто стилизация под классический нуар; это медитация о том, как Голливуд сам себя поедает, превращая боль и смерть в сияющий товар. Основанный на романе Джеймса Эллроя, вдохновлённого реальным резонансным убийством Элизабет Шорт (прозвище Black Dahlia), фильм помещает в центр историю двух копов — Дуайта «Блейки» Блейхарта (Аарон Экхарт) и Ли «Баки» Ларка (Джош Хартнетт), — чьи судьбы запутываются вокруг дела, которое гремит на весь Лос‑Анджелес конца 40‑х. На пересечении их пути — женщины, в том числе Кэй Лейк (Скарлетт Йоханссон), чья мягкая тень и нежная, но тревожная невинность становятся и спасением, и ловушкой.

Де Пальма — режиссёр визуальной одержимости, и «Чёрная орхидея» снята как альбом из притягательных, опасных картинок. Контрастный чёрно‑белый свет в цветном кино, зеркала в зеркалах, лестницы, по которым спускаются тайны, — все это напоминает: мы в декорации, но декорация не отменяет холода. Город здесь не просто фон; он — машина, перемалывающая мечты, где кастинг‑диваны пахнут сигаретами и страхом, а ночные клубы — успокаивают джазом тех, кто перестал спать. Убийство «Чёрной орхидеи» — не загадка ради загадки. Это магнит, который вытягивает скрытые желания, фрустрации, корысть, и, главное, человеческую слабость тех, кто смотрит на кровь и видит возможность.

Эллрой, соединяя фикцию и хронику, предлагает не расследование как математическую задачу, а разложение души на оттенки серого. Де Пальма уважает этот подход. Он растягивает время, одновременно гипнотизируя барочной режиссурой и наказывая за жажду зрелища: крупные планы завернутых губ, длинные проходы камерой по пустым коридорам правосудия, спектакли в домах богачей, где злодейство — просто хобби. И в этом холодном хореографическом мире появляется Кэй Лейк — женщина с лицом обложки и глазами, в которых слишком много недосказанного. Скарлетт Йоханссон, играя Кэй, становится не фатальной женщиной, а контрапунктом: живая, теплая, но впаянная в механизмы города.

«Чёрная орхидея» — фильм о том, как легенды рождаются из крови и продолжают жить в улыбках тех, кто научился убеждать себя, что красота оправдывает боль. Это кино о памяти, которая любит детали больше, чем истину, и о мужчинах, которые, преследуя призрак «правды», становятся частью спектакля, который должны были разоблачить. Йоханссон в этой партитуре — нота человеческой уязвимости: она напоминает, что под обоями из новостных заголовков — дыхание, тремор, нежелание исчезнуть. И в то же время — опасность: взгляд на неё может усыпить волю, отвлечь от эха, в котором звучит имя настоящей жертвы.

Скарлетт Йоханссон как Кэй Лейк: мягкий свет в мире ножей и почему её тишина громче выстрела

Кэй Лейк — одна из самых тонких ролей Йоханссон в её «нуарной» фазе. Она не femme fatale; она — femme fragile, чья сила — в готовности любить и чьё прошлое — список шрамов, которые не показывают при дневном свете. Когда мы встречаем Кэй, она уже живёт в треугольнике: Блейки, с его гиперактивной жаждой геройства, и Бак, который держит «спину ровной», но не знает, куда смотреть глазами. Кэй — как домашний очаг для их войны — тихая, уютная, но таящая угли непроговорённого. Йоханссон строит персонажа на полутонах: её улыбка часто приходит раньше, чем радость; её взгляд — задерживается на долю секунды дольше, чем допускает этикет. Это игра в доверие: Кэй всё время как бы говорит «я в порядке», и всё время выдаёт, что это не так.

Визуально актриса подчеркнуто ретро: мягкие локоны, пастельные платья, жемчуг, свет, который словно специально «любит» её кожу. Но за этим тщательно выстроенным фасадом Йоханссон даёт ощутить структурную тревогу. Сцены в доме Кэй — крохотные островки покоя: варится еда, задвигаются занавески, расставляются чашки. Однако в каждом таком эпизоде есть маленький обрыв — короткая пауза, взгляд в сторону, внезапное движение руки, как будто она отгоняет невидимую муху. Это нерв героини, прожившей насилие системы: её, как и Элизабет Шорт, могли бы перемолоть, просто Кэй «повезло» оказаться чьим‑то якорем, а не газетной сенсацией.

Ключевая линия — её связь с Баком. Джош Хартнетт играет полицейского, который ещё верит, что можно «не испачкаться», и Кэй становится для него тестом на честность. Йоханссон не делает из Кэй «награду». Она — компас: её мягкость отмеряет, куда вектор Бакова сердца отклоняется от долга. Когда Бак приходит поздно, она не устраивает сцены — её hurt сцеплен с пониманием, что мир мужчин отнимает их без спроса. Но в одном жесте — снять перчатки медленно, задержать дыхание — актриса делит комнату на до и после. В этот момент зритель слышит её «нет» без слов. Её эмпатия не безгранична; она — выбор, который можно потерять.

С Блейки Кэй — зеркало зависимости. Экхарт нарочно перегревает героя — улыбки на пределе, жесты на грани грубости, «героизм» как наркотик. Кэй видит, что это разрушительно, и пытается держать берег. Йоханссон, едва уловимой грустью, показывает, что у её героини есть память о боли, которая учит не путать страсть с безопасностью. Но город затягивает, и даже мягкие береговые линии размываются ржавыми волнами коррупции, амбиций, страха. В этих сценах актриса становится якорем не только для персонажей, но и для зрителя: её присутствие корректирует тон, не давая фильму утонуть в самоудовлетворении собственным стилем.

В финальных аккордах, когда расследование обнажает корни гнили — от золочёных особняков до комических, но страшных «домашних спектаклей» — Кэй остаётся той, кто живёт с последствиями. Её не спасает голливудский Deus ex machina; её спасает способность продолжать жить среди вещей, которые можно удержать руками: чашка, лампа, плечо. Йоханссон дарит Кэй достоинство — не громкое, а устойчивое. И это достоинство громче выстрела: оно звучит в тишине, в которой мы, наконец, слышим, что за «черной орхидеей» — обычная девушка с неподъёмной ценой чужого мифа.

Жанр как маска и клинок: нуар Де Пальмы, Эллройевская структура и эстетика жестоких витрин

«Чёрная орхидея» — нуар, который помнит все правила и намеренно их нарушает. Есть детективный дуэт с пересекающимися лояльностями, femme fragile вместо фатальной, коррупция, которая расползается, как чернила в воде, и город, у которого есть только ночь. Но Де Пальма меняет акценты. Для него важнее не «кто убийца», а «кто зритель». Он многократно показывает нам камеры, театральные прожектора, киноэкраны: мы постоянно смотрим — и постоянно упускаем. Жестокость обрамляется красотой, а красота достаёт нож.

Эллройевская структура — лабиринт мотивов: сексуальные тайны богатых, расизм и классовые пороги, полиция, разменивающая честь на карьеры. Де Пальма переводит это на язык визуальных рифм. Сцена боксёрского боя в начале — учебник: перчатки лупят, кровь летит, толпа ревёт, а в другом конце города зарождается миф об «орхидее». Монтаж соединяет эти миры, показывая, что насилие — универсальный язык города. Парад фасадов богатых — их ужины, чопорные улыбки, «правильная благотворительность» — здесь же — витрина магазина, куда смотрят те, кому запрещено войти. Камера Де Пальмы любит лестницы, как loves Hitchcock — они всегда ведут вниз, даже если кажутся подъёмом.

Нуар — жанр моральной усталости. «Чёрная орхидея» добавляет к ней эстетическую усталость. Мы видим красивое настолько долго, что перестаём замечать ужас. Это сознательный риск режиссёра: он позволяет зрителю испытать соблазн эстетизации преступления. Картины «пробных экранов» с Элизабет Шорт, её стремление стать актрисой, её дешёвые screen tests — смотрятся как фильм в фильме, где жертва добровольно положила себя на алтарь внимания. Но это ловушка. Де Пальма ведёт к мысли: миф о красивом преступлении всегда питается миром, который хочет красивого преступления — потребляет его как контент. Мы, зрители, не на безопасной дистанции; мы в соучастии.

При этом «Чёрная орхидея» не отказывается от удовольствия формы. Оператор Вильмош Жигмонд насыщает кадр дымом, свет рисует лица в полутенях, красный вспыхивает там, где нельзя было заметить кровь. Декорации — не ретро‑музей, а функциональная психология: узкие коридоры — для решений, от которых нельзя уйти; огромные гостиные — для пустоты, в которой гулко катаются слова. Музыка Марка Айша усиливает трагедию без давления — ленивый саксофон и струнные с шрамами, которым не зажить. В этой эстетической избыточности Де Пальма остроумен: он доводит красоту до дозы, где она начинает болеть.

Мужские дуэты, женские призраки: Бак, Блейки, Кэй и тень Элизабет Шорт

Дружба Бак—Блейки — позвоночник сюжета и метафора полицейского братства, где верность часто отрезает кислород совести. Экхарт делает Блейки кейсом адреналиновой зависимости: он нужен делу так же, как дело нужно ему, — чтобы не слышать собственных тишин. Хартнетт играет на противоходе — тихий, собранный, он записывает город внутри себя, как стенографист. Их связь начинена долгами, которые невозможно вернуть: Блейки спас жизнь, Бак должен чашку за чашкой отдавать себя. В это поле входит Элизабет Шорт — уже как призрак, ибо в фильме она почти всегда изображение, запись, фотография. Её отсутствие управляет мужчинами сильнее, чем присутствие любой живой женщины.

Кэй Лейк, напротив, присутствует. Это делает её опасной: она требует ответов, которые нельзя смонтировать. Йоханссон показывает, как Кэй — в отличие от тени Элизабет — не нуждается в мифе. Ей нужна простота: честность, безопасность, возможность перестать играть роль «успокоительного». Но мир вокруг запрограммирован на спектакль. Когда богатые эксцентрики устраивают ужины‑пьесы, где дети как бы репетируют грядущую жестокость элиты, Кэй становится чужой в комнате — она не понимает правил игры, где злодейство подают как десерт. И именно эта «чужесть» — её достоинство.

Женские призрачности в фильме — тема, с которой Де Пальма работает давно. Он любит показывать, как мужчина считает женщину «ключом», а на деле использует её как «декорацию» для своей метафизической драмы. «Чёрная орхидея» честно иллюстрирует, насколько это разрушительно. И Кэй, и Элизабет — носители боли, а не символов. Но система полицейского и медийного взгляда переводит их в символы. Йоханссон своим присутствием отыгрывает обратно: каждый её мельчайший жест напоминает — перед вами жизнь, не знамя. Поэтому сцена, где Кэй требует назвать вещи своими именами, столь болезненная: она вырывает себя из сценария, который писали без её участия.

На уровне актёрских партнёров Йоханссон — «температурный регулятор». С Хартнеттом она охлаждает фильм, возвращая его к бытовому пульсу; с Экхартом — тревожно повышает температуру, чтобы мы почувствовали риск «мужской героики» для мира, где дома ждут свет и хлеб. С Мией Кершнер (в образе Элизабет на пробах) экранный диалог опосредован — через ленту, через воспроизведение. Но именно контраст живого и записанного, тёплого и холодного делает театральность Голливуда в фильме не просто стилизацией, а этическим вызовом.

Послевкусие и актуальность: зачем «Чёрная орхидея» нужна сегодня

В век true‑crime подкастов, документальных сериалов и клипового потребления чужих трагедий «Чёрная орхидея» звучит как предупреждение: эстетизация боли — это не просто плохой тон; это форма насилия. Фильм напоминает, что за каждой «историей» — люди, которые больше не расскажут свою. И что журналистика, полиция, индустрия развлечений несут ответственность за способы, которыми они превращают смерть в нарратив. Кэй Лейк, сыгранная Скарлетт Йоханссон, вносит человеческое сопротивление в эту мельницу: тёплый, но твёрдый отказ быть фоном для мужского мифа.

Де Пальма, мастер визуального соблазна, сознательно ведёт зрителя на край — чтобы показать, как легко мы даёмся красивой картинке. Но он оставляет мост — живых персонажей, которые просыпаются и выбирают простые вещи: уйти, остаться, позвонить, приготовить ужин, не пойти на вечеринку. В этих «некрасивых», некинематографичных действиях — спасение от машины мифа. «Чёрная орхидея» просит смотреть и видеть. И помнить: легенды удобны, правда — неудобна, но только она даёт шанс тем, кто ещё жив.

Оставь свой отзыв 💬

Комментариев пока нет, будьте первым!