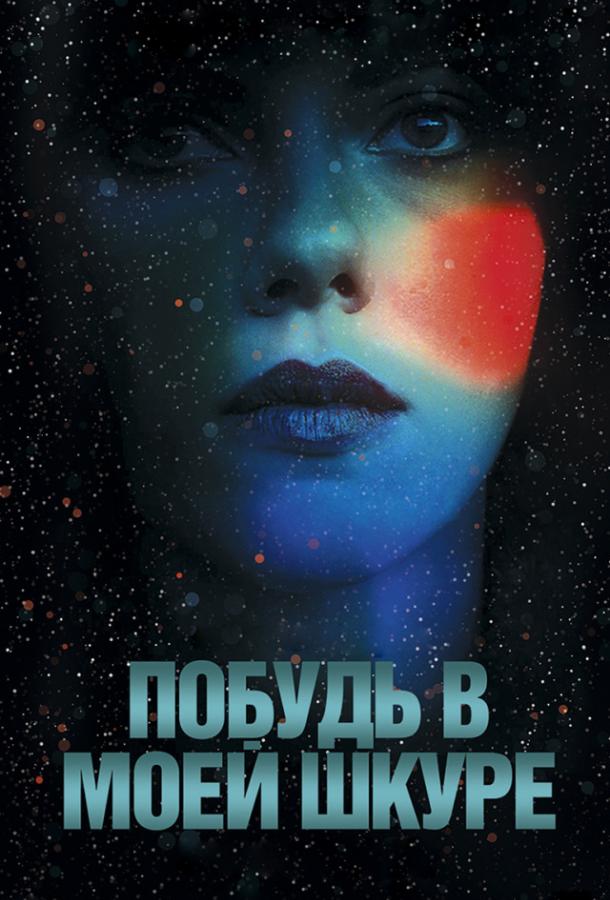

Побудь в моей шкуре Смотреть

Побудь в моей шкуре Смотреть в хорошем качестве бесплатно

Оставьте отзыв

Тьма, которая смотрит: «Побудь в моей шкуре» (2013) как кинематографический опыт чуждости и рождения эмпатии

«Побудь в моей шкуре» Джонатана Глейзера — редкий пример фильма-ощущения, в котором сюжет существует как тропа, протоптанная телом, а не логикой. Это не «история» в привычном смысле, а процесс: мы следуем за существом, принимающим человеческий облик, и пытаемся понять, что означают наши привычные жесты — взгляд, касание, улыбка — если ты не человек. Скарлетт Йоханссон играет здесь не женщину, а «поверхность» женственности, маску, социальную прошивку, в которую помещается нелюдское. Её героиня охотится на мужчин в ночной Шотландии, заманивает их в чёрную, лишённую гравитации комнату, где тела растворяются в бездне, оставляя оболочки — и где сама понятность человеческого превращается в абстракцию.

С первых минут Глейзер выключает привычные ориентиры. Звук — как космическая пыль, картинка — словно наш глаз только учится фокусироваться. Мы видим сборку тела, слышим артикуляцию языка, как ребёнок, пробующий слово на вкус. Этот пролог — ключ к всему фильму: восприятие первично, смысл вторичен. И потому камера следит за героиней в городе так же, как вначале смотрела на точку света: без предзнания, без морали. Машина двигается, люди отражаются в стекле, мокрый асфальт размывает границы, неон и фарфор витрин множат мир. В этой городской пустыне чуждость героини не эксцентрична — она органична: отсутствие эмпатии не вызывает ужаса, потому что оно — не злонамеренность, а «ненаученность». Она не умеет соотносить чужое с собой; ей всё равно.

Охота снята как антропологическое наблюдение: Йоханссон в белом фургоне кружит по Глазго, спрашивает прохожих, куда они идут, одиноки ли они. Это документальное зерно — люди часто непрофессиональные актёры — разрушает дистанцию между вымыслом и реальностью. Мы видим, как легко социальная улыбка, радиосмол-ток и учтивость открывают двери. Мужчины идут за ней не потому, что гипнотизированы фантастикой, а потому, что так устроен наш мир ожиданий и желаний. Глейзер показывает банальность уязвимости: достаточно оказаться вне сети чужих взглядов, и ты исчезаешь в чужой истории.

Чёрная комната — метафора и механизм. Визуально это одна из самых запоминающихся пространственных идей десятилетия: герои идут за ней, раздеваются, и шаг за шагом их тела погружаются в зеркальную тьму, как в вязкую воду, оставляя вверху лишь пустую кожу. Там, в глубине, живёт что-то, что «ест» их сущность, превращая плоть в красное, сиджийное «мясо». Но важнее — ритуал: танец притяжения, в котором всё устраивает всех, пока не возникает вопрос «зачем?». Фильм не дает ответов: для героини — это процесс питания, для мужчин — продолжение игры, для зрителя — лаборатория на тему «что такое тело, если у него нет истории?». Без биографий, без имен, без контекста тела становятся чистой материей — и это пугающе честно.

Однако в этой нечеловеческой логике происходит сбой. Сцена на пляже — вершина этической жестокости, снятая с ледяной прямотой. Мужчина и женщина борются с волной из-за ребёнка; героиня наблюдает, забирает вещи, уезжает, оставляя младенца кричать на ветру. Это не садизм; это отсутствие понимания, что такое страдание как ценность. Но именно после этой точки в героине начинается трещина. Встреча с мужчиной, живущим с лицевой нейрофиброматозной деформацией, становится ключом: он не вписывается в её «алгоритм» оценки привлекательности и уязвимости. Её взгляд задерживается дольше, чем нужно; её рука касается иначе — не утилитарно, а будто проверяя границы. Впервые в её моторике появляется неловкость — предвестник эмпатии.

Глейзер педантично ведет нас от хищника к существу, которое вдруг понимает, что кожа — это не только маска, но и нервная оболочка. Герои на обочине — добрый автобусный водитель, тишина леса, чужая еда, непредвиденная доброта — запускают процесс распознавания. В прекрасной сцене героиня пробует торт — обычный, человеческий — и не может его проглотить: тело отторгает, программа сбоит. Но сбой — уже шаг к свободе. Она перестает охотиться, уходит в лес, встречает лесоруба — и сталкивается с другой стороной человеческого: насилие как право сильного. В финале её чужая кожа разрывается, и мы видим черный, звездный «пепел» под ней — космическую материю, трясущуюся от холода и страха. Снег ложится на черное лицо, как саван; человек, увидев истинный облик, заливает её бензином и поджигает. Тишина, огонь, черный дым, летящий к небу — образ, который невозможно забыть.

«Побудь в моей шкуре» — фильм-проводник. Он проводит через зоны, где наши моральные реакторы не всегда запускаются вовремя, и показывает, как эмпатия рождается как побочный эффект внимания. Не как идея, а как сенсорная настройка: ты чувствуешь, что холодно, потому что замёрз сам. Ты понимаешь, что больно, когда внезапно твоё тело стало восприимчивым к боли. И в этом смысле выбор Скарлетт Йоханссон — решающий: её звёздный образ, помещенный в низкобюджетную, документально грубую среду, становится магнитом, который извращает поле наших ожиданий. Мы смотрим на знакомое лицо и не можем считывать привычный набор человеческих сигналов — и сердце сбивается с ритма, чтобы настроиться заново.

Скарлетт Йоханссон как поверхность и глубина: феномен игры без психологии

Роль в «Побудь в моей шкуре» считается одной из самых смелых в карьере Скарлетт Йоханссон. Здесь нет привычного психологизма, нет мотивационных монологов, нет комфортной дуги «от и до». Её задача обратная: стереть человеческое там, где мы привыкли его считывать, и затем медленно — почти незаметно — позволить человеческому просочиться через щели. Это игра телом, ритмом взгляда, метрикой пауз. Она ходит как снаряд, говорит как озвученная навигация, смотрит как камера наблюдения — и в этой ровности любая микроволна значения становится землетрясением.

Первый этап роли — абсолютный контроль. Йоханссон не выражает любопытства, не строит эмпатических связей, её улыбка — алгоритм завлечения, её вопросы — чек-лист. Она хищно вежлива, безупречно социальна — и именно потому страшна: маска общества в чистом виде способна уничтожать без злобы. Её пластика экономна: плечи расслаблены, шаг ровный, поворот головы механически точный. Она не «соблазняет», она просто присутствует настолько уверенно, что пространство само расступается. Костюм и парик — белесая шапка волос, норковая шуба, джинсы — собирают архетип «женщины, которой доверяешь». И мы узнаём тревожную истину: доверие к визуальным кодам — наш самый уязвимый протокол.

Второй этап — сбой. В контакте с «неподходящим» мужчиной — не привлекательным по стандартам, но оттого неожиданно непрозрачным для её алгоритма — Йоханссон впервые играет неуверенность. Губы размыкаются без функции, глаза задерживаются дольше нужного, голос меняет высоту на доли тона. Она предлагает ему свободу — отпускает. Это не просветление; это интуитивное признание: передо мной другой. В этой сцене актриса дает нам крошечную, но решающую трещину, через которую в инопланетную оболочку начинает проникать воздух.

Третий этап — попытка быть человеком. Йоханссон выходит из города, и её походка теряет «метроном». Она пробует еду, спотыкается, засыпает — и впервые оказывается уязвимой. Здесь её игра держится на сопротивлении тел фактуре мира: матрас груб, лес шумит, снег кусает кожу. Она уже не машина: её тянет к теплу, к прикосновению, но тело не готово. Сцена с предполагаемым сексом в хижине болезненно проста: героиня останавливает мужчину и рассматривает своё промежность в свете лампы, как предмет, смысл которого ей неизвестен. Йоханссон играет не стыд, не страх, а чистое удивление: «что это?». Это мгновение — квинтэссенция роли: человеческое здесь — не биология, а смысл, и его нужно создать.

Финал — жест, который требует редкой актёрской дисциплины. Когда её кожа разрывается, и мы видим чёрное, гладкое, блестящее существо под ней, лицо остаётся человеческим — слёзы, ужас, недоумение. Йоханссон выдерживает этот парадокс: её «я» уже не совпадает с оболочкой, но она тянется к ней, пытается вернуть — как к паспорту, к имени. Взгляд на собственную кожу на снегу — взгляд на мёртвый документ. Здесь актриса вмещает не только боль, но и печаль по невозвратному: человеку мало быть — ему нужно быть признанным. Её персонажу отказано в этом — и это делает сцену не просто страшной, но глубоко трагичной.

Важно и то, чего Йоханссон не делает. Она не пытается «очеловечить» монстра сочувствующим взглядом из начала фильма. Она избегает психологических оправданий, не строит биографию, не расписывает мотивацию. Её игра — «анти-метод»: убрать всё, что мешает зрителю быть одновременно на её стороне и в стороне от неё. Благодаря этому фильм становится зеркалом: каждый видит в ней или угрозу, или ребёнка, или женщину, или пустоту — и тем самым выдаёт собственную систему координат. Это редкое, рискованное и точное актёрское решение.

Черная геометрия: звук, свет и пространство как язык нечеловеческого

Формальная сторона «Побудь в моей шкуре» — не украшение, а смыслотворящий аппарат. Глейзер и оператор Дэниел Ландин строят визуально-звуковую систему, в которой реальность и абстракция постоянно сдвигаются. Город снят долгими объективами: лица и витрины приплюснуты к стеклу, дождь рисует горизонтальные полосы, как штриховка. Ночь — не просто время суток, а среда, где исчезает социальная география: освещенные островки — магазины, автобусные остановки, входы в клубы — и между ними черные проливы. Эта картография позволяет героине плавать по городу, как хищной рыбине, которая видит только то, что светится.

Чёрная комната — вершина формальной строгости. Пол, который проваливается под ногами, — визуализация микромомента доверия: шаг вперёд, снятая одежда, готовность. Глейзер снимает процесс как хореографию: герой идёт, музыка Мики Леви — скрипичный распад, синтезаторная дрожь — тянет вверх кожу, вниз — плоть. Мы наблюдаем распаковывание тела в два потока: оболочка — в музей, содержимое — на корм. Это кощунственно и афористично: кино создаёт образ, который сразу становится символом. Именно поэтому фильм так сидит в памяти — не как сюжет, а как картинка, снабжённая собственным звуком.

Звук вообще — отдельный персонаж. Саундтрек Леви работает на границе музыки и шума. Скрипки звучат, как если бы их смычок двигался по стеклу; клокочущие басы напоминают движение жидкостей, пульс чужого организма. Город скрипит, фургон гудит, шины шепчут по мокрому асфальту. В лесу же звук становится редким: щепки, ветер, молчание. Эта динамика переводит зрителя с человеческой частоты на «инопланетную»: обычные шумы приобретают статус сигналов, а сигналы кажутся бесполезными. Мы, как и героиня, учимся слышать то, что раньше было фоном.

Свет — средство разделения миров. В городе — натриевые фонари, неон, витрины: жёлто-оранжевое свечение делает кожу тёплой, но ложной. В чёрной комнате — отсутствие света как абсолют, где тело теряет контуры и превращается в знак. В лесу — холодный дневной рассеянный свет, который впервые показывает «правду» фактур: кора, снег, пар дыхания. В сцене снятия кожи визуальная правда достигает болезненной ясности: белизна снега и чёрная гладь существа создают контраст, который выжигает глаза. Это не изящество; это чистота эксперимента.

Монтаж экономен и точен. Глейзер избегает разъясняющих склеек, доверяет ассоциациям, повторяет мотивы. Поездки по городу — как рефрены, чёрная комната — как припев, пляж — как мост. Между этими опорами — пустоты, в которых зритель проживает свои догадки. Это звучит элитарно, но работает предельно честно: фильм ничего не навязывает, и именно поэтому любая эмоция — ваша, а не «купленная». Мы входим в ритм, где дыхание и шаги важнее слов — и в этом ритме вдруг обнаруживаем, что давно сопереживаем тому, кому в начале сопереживать было невозможно.

Тело фильма — ещё и Шотландия. Невзрачные торговые улицы, грубые акценты, дождь, который не кончается, — это не туристическая открытка, а реальная среда, где чуждость не экзотика, а часть пейзажа. В этих декорациях звёздность Йоханссон работает как зум: местные лица и места кажутся «настоящими» рядом с её «киношностью», но постепенно происходит обмен — реальность «заражает» её, и в финале именно она выглядит настоящей, а люди вокруг — абстракцией жестокости. Эта инверсия — тонкая, почти злая шутка: кто тут монстр?

Этика и взгляд: о согласии, объектности и насилии без удобных ответов

«Побудь в моей шкуре» неудобен не потому, что страшен, а потому, что лишает нас быстрых моральных выводов. Глейзер ставит в центр вопрос о взгляде. Кто на кого смотрит и с какой властью? Героиня в начале — хищник-визуал: она выбирает, оценивает, отбирает. Мужчины — объект. Но парадоксально: их согласие на следование — добровольное. Фильм не романтизирует жертву и не демонизирует хищника; он показывает, как легко согласие становится пустой формальностью в культуре, где мягкая манипуляция — норма. Приветливый голос, уютный свет, комплимент — и твоя автономия растворена.

Затем ось переворачивается. Когда героиня пытается стать «человеком», на неё смотрят как на объект. В лесу мужчина трогает её, как вещь, не пытаясь понять. Сексуальное насилие здесь показано без саспенса и «спасителей»: просто факт вторжения, после которого не остаётся справедливости. Фильм не даёт катарсиса; он даёт понимание структуры: если ты объект — закона для тебя нет. И в этом контексте страшно звучит финал: увидев «настоящую» чуждость, человек выбирает уничтожить — не из героизма, а из непереносимости инаковости. Костёр становится бытовой казнью.

Есть и третий взгляд — наш. Мы долго смотрим на героиню как на «не-человека», что позволяет нам оправдывать её жестокость. Но постепенно взгляд меняется: мы начинаем видеть в ней процесс, росток эмпатии. И в момент, когда готовы назвать её «она», а не «оно», мир отвечает ей, как машине. Виноват ли мир? Виновата ли она? Фильм упорно не записывает вины в бухгалтерию. Он показывает последствия отсутствия языка: там, где нет слов, будет сила. Там, где нет доверия к инаковости, будет уничтожение.

Отдельно важна тема женщины как конструкции. Героиня — собранный образ женского, предназначенный для соблазнения: губы, мех, каблуки, мягкий голос. Это «женственность» как интерфейс. Он работает безупречно — пока не начинает говорить «я». Как только интерфейс перестаёт быть чисто функциональным, мир ломает его. Это не лекция о патриархате, это его анатомический срез: женское тело как территория проекции и контроля. Йоханссон, которая десятилетиями была иконой желанности в массовой культуре, играет этот комментарий собственным имиджем — и таким образом фильм приобретает метаслой: мы видим не только героиню, но и актрису, которая возвращает себе субъектность через риск.

И ещё — о согласии. В чёрной комнате мужчины идут за героиней добровольно. В лесу героиня не дает согласия — и это никого не интересует. Фильм ставит зеркальные сцены рядом, чтобы показать: согласие — это не отсутствие «нет», а присутствие «да», сказанного субъектом, который понимает, на что соглашается. Ничего из этого не соблюдается ни в охоте, ни в нападении — и потому оба мира одинаково неэтичны, хотя в одном субъект — она, в другом — он. Это неприятная симметрия, которая и составляет политическую силу картины.

Отпечаток на сетчатке: наследие, интерпретации и почему к фильму возвращаются

«Побудь в моей шкуре» уже стал фильмом-кодом для обсуждения эмпатии, тела и взгляда в XXI веке. Его цитируют художники, философы, режиссёры; его показывают на курсах по визуальной культуре и гендерным исследованиям; его разбирают как пример радикального киноповествования без опор на традиционный сценарий. Почему он держит так долго? Потому что работает как универсальный тест Роршаха. В нём достаточно пустого пространства, чтобы каждый вписал свою тревогу: мигрантскую, гендерную, межвидовую, технофобскую, экзистенциальную. И при этом у фильма железное ядро — сенсорный опыт чуждости, который нельзя отменить дискуссией.

В карьере Скарлетт Йоханссон это — точка перелома. После «Потерянного в переводе» и череды голливудских ролей она принимает вызов: отказаться от привычного актёрского инструментария и дать камере «записать» присутствие. Эта работа открыла ей двери в более рискованные проекты и закрепила репутацию артистки, которая способна существовать за пределами студийных формул. Не случайно позже её драматические роли будут часто строиться на правде тела и голоса, на умении держать взгляд тишины.

Для современного кино «Побудь в моей шкуре» важен как доказательство жизнеспособности авторского радикализма в эпоху форматов. Он показывает, что можно разговаривать со зрителем не через сюжетные «крючки», а через тщательно выстроенную аудиовизуальную логику, где каждый элемент — не метафора, а действие. Он напоминает, что страх и сопереживание можно вызывать не манипуляцией, а точностью. Он подтверждает, что границы жанров — хоррор, сай-фай, артхаус — условны, если ты честен с материалом.

Возвращаться к фильму хочется не ради «удовольствия», а ради настройки. Каждый просмотр меняет калибровку: то больно в сцене пляжа, то холодно в чёрной комнате, то жалко мужчину с деформацией, то жалко героиню на снегу. Мы замечаем новые узоры: как музыка меняет смысл, как свет подсказывает, где правда, как пауза превращается в крик. И в какой-то момент начинаешь понимать: эмпатия — это не «правильное чувство», а навык, который требует практики, ошибок и смелости. Фильм дает эту тренировку: жестокую, но бесценную.

И наконец — почему «побудь в моей шкуре» — это просьба, на которую почти никто не способен ответить. Потому что это значит увидеть мир без своих оправданий, без своих мифов. Глейзер предлагает этот невозможный опыт через кино: на 108 минут мы лишаемся моральных перил и учимся ходить в темноте. Кто-то падает, кто-то злится, кто-то закрывает глаза. Но те, кто проходит, выходят другими. Не лучшими — честнее. И, возможно, чуточку мягче к тем, кого раньше называли просто «чужими».

Послесловие: холод, который лечит

Когда финальные титры ползут на чёрном фоне, в ушах всё ещё звенят скрипки Мики Леви, а в глазах стоит снег на чёрной коже. Этот образ — не о смерти чудовища; он о трагедии рождения чувства. Существа, которое не просило чувствовать, которое не было к этому готово, но которое успело заглянуть в нашу беспорядочную, больную, нежную людскость. И — обожглось. Возможно, в этом и есть честность фильма: эмпатия — не подарок, а риск. И он редко обходится без шрамов. Но если кино способно дать нам хоть одну безопасную репетицию этого риска — «Побудь в моей шкуре» делает это предельно чисто. И за это ему — благодарность, которую трудно выразить, но легко помнить.

Оставь свой отзыв 💬

Комментариев пока нет, будьте первым!